【清野詳子(みつこ)さんプロフィール】

1978年、女子美術短期大学造形科卒業後、実家である清野工房主宰 清野新之助に師事。

現在は、清野工房染織教室にて指導にあたり個人としてはグループ展に向けて、制作している。

【清野工房ホームぺージ】https://seinokoubou.net/

【オンラインストア】https://shop.seinokoubou.net

【 Instagram 】@gonbennihitsuzi

清野工房はお父様・新之助さんとお母様・恭子さんがはじめた工房とのことですね。

新之助さんはどのような方だったのでしょうか。

―清野さん

父・新之助は福島・会津の造り酒屋の家に生まれ育ち、7人兄弟の下から2番目の子供でした。父は子供達の中でも自由に育てられたようです。明治大学に進学したものの、戦争に行くことになり、学業は中断しました。

戦後も復学はせず、実家の会津に戻り暮らしました。その頃から、木目込み人形や紙塑人形の制作を始めました。

父は就職経験が無いそうです。電話番のアルバイトくらいはしたことがあると聞いていますが…。

新之助さんは1949年に人形制作で朝日賞*1 を受賞しています。

人形作家からどのような経緯でホームスパンの

仕事にも携わることになったのでしょうか。

―清野さん

父は人形作りを独学で学んだそうです。指先がダメなのか、どうにも人形作りはバランスが取れないと言っていたことがあります。

自分の人形作りにも少し限界を感じていた頃、手先の器用さを見込まれて布を織ってみないかと声をかけらたことをきっかけに織りにも挑戦してみたそうです。

進駐軍の払い下げの糸を大量にくださる方がいて、大工さんに頼んで作ってもらった機でひたすらショールを織ってみたら、思いのほか売れたそうです。

そのうちに、東京で工房を持つのがが良いだろうということになり、父がお金を貯め買った上石神井の土地に、会津の祖父が家を建ててくれたということです。ただし、その条件は「結婚すること」でした。

父は織り工房を運営するためには、奥さんも織りができる人が良いと考えたようです。婚約者だった母に倉敷本染手織研究所で、一年間、住み込みで染織の勉強をしてもらうことにしました。そこは、父の姪が一期生として学んだところでした。

婚約者の希望とはいえ、実家を離れて遠い土地で1年間もの間

染織を学ぶことを受け入れるとは、

恭子さんはかなり柔軟な方ですね。

―清野さん

そうですね。母・恭子の実家は福島県会津で米や瀬戸物を商う商家で、特に手仕事と関わりがある環境ではなかったようです。ただ、母の兄である私の叔父は絵心があって小学生の頃母の絵を手直しくれたりすることがあった、という話を聞いたことがあります。

母は、子供の頃から綺麗に整っているようなものよりもちょっと手作りの質感のあるようなものが好きだったと言っていました。

母にとっての倉敷行きは、「はじめてひとりで遠いところに行けることが嬉しい」という感じだったのではないでしょうか。倉敷本染手織研究所での学びの期間は、彼女にとってちょっとした冒険みたいなもので、嬉しい経験だったのではないでしょうか。

当時は東京から倉敷まで、汽車で16時間もかかる時代だったそうです。

母が倉敷から東京へ戻り、父と母は結婚して1956年、上石神井で清野工房が始まりました。

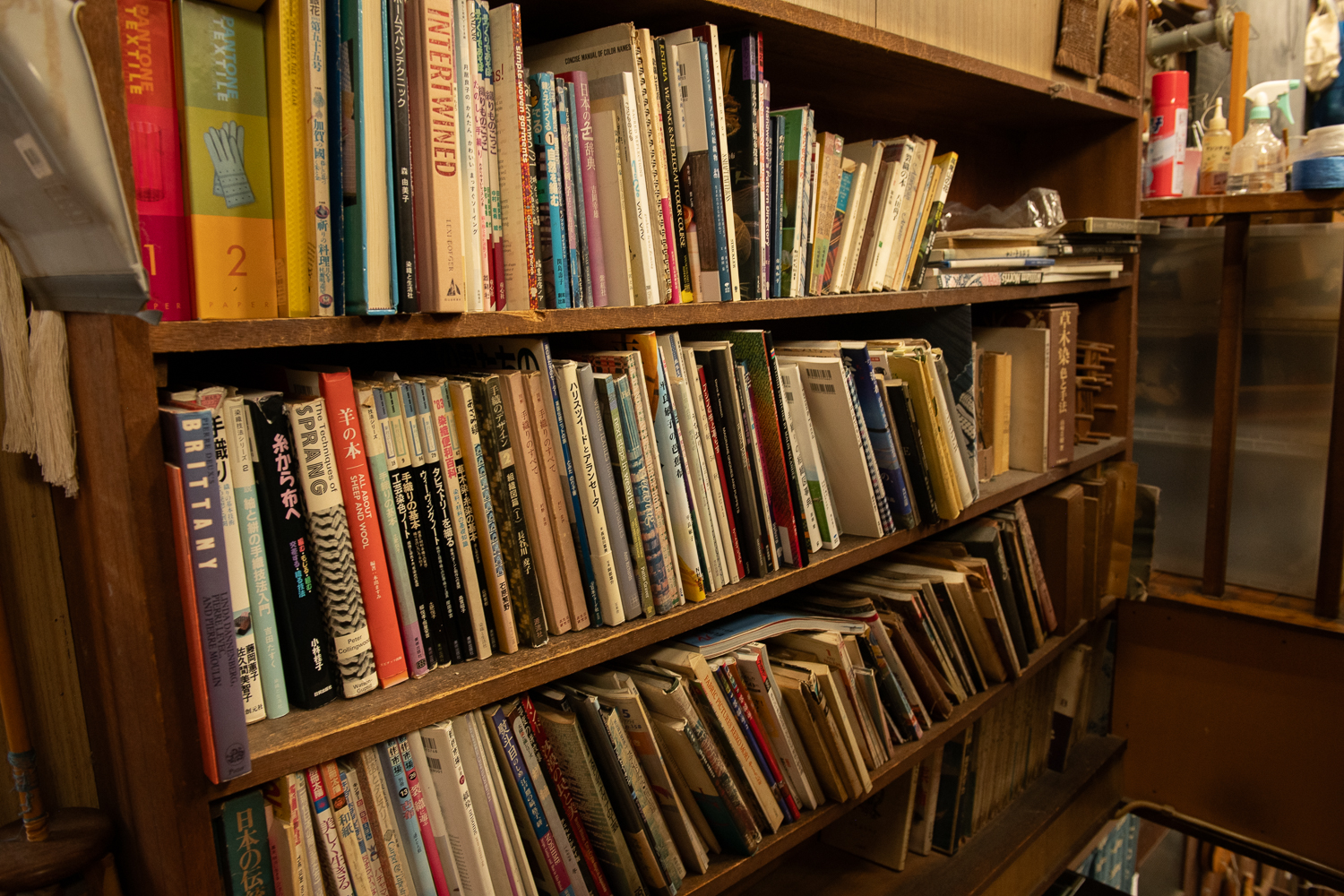

その後、父は岩手県のホームスパンの祖とも言われている及川全三さんの工房に数週間居候して、薪割りなどの雑用をしながらホームスパンを間近で学ばせてもらったそうです。

清野工房が始まった後、詳子さんが子供時代の記憶に

どのようなことがありますか?

―清野さん

私は1958年に生まれました。私が小さかった頃は工房の仕事があまりなかったようで、父がよく外遊びに連れて行ってくれたそうです。

初めは帽子の生地や、洋服の生地など依頼されることがよくある時代だったそうです。

服地を織って納める仕事は事業としてはうまく行っていたようです。

戦後、まだ物が不足している時代でもあり、下請けではありましたが、銀座の和光での販売でもたくさんの方が手に取ってくださったとのことです。

ですが、工房をはじめた当初、父はまだ人形作りにも未練があったようです。しばらくの間、人形づくりと織りを並行してやっていたと聞いています。

最初は工房で織の制作をするときは、外から見える窓のカーテンを閉めて織っていたそうです。大の男が布を織るなんて…、という時代だったのでしょうね。

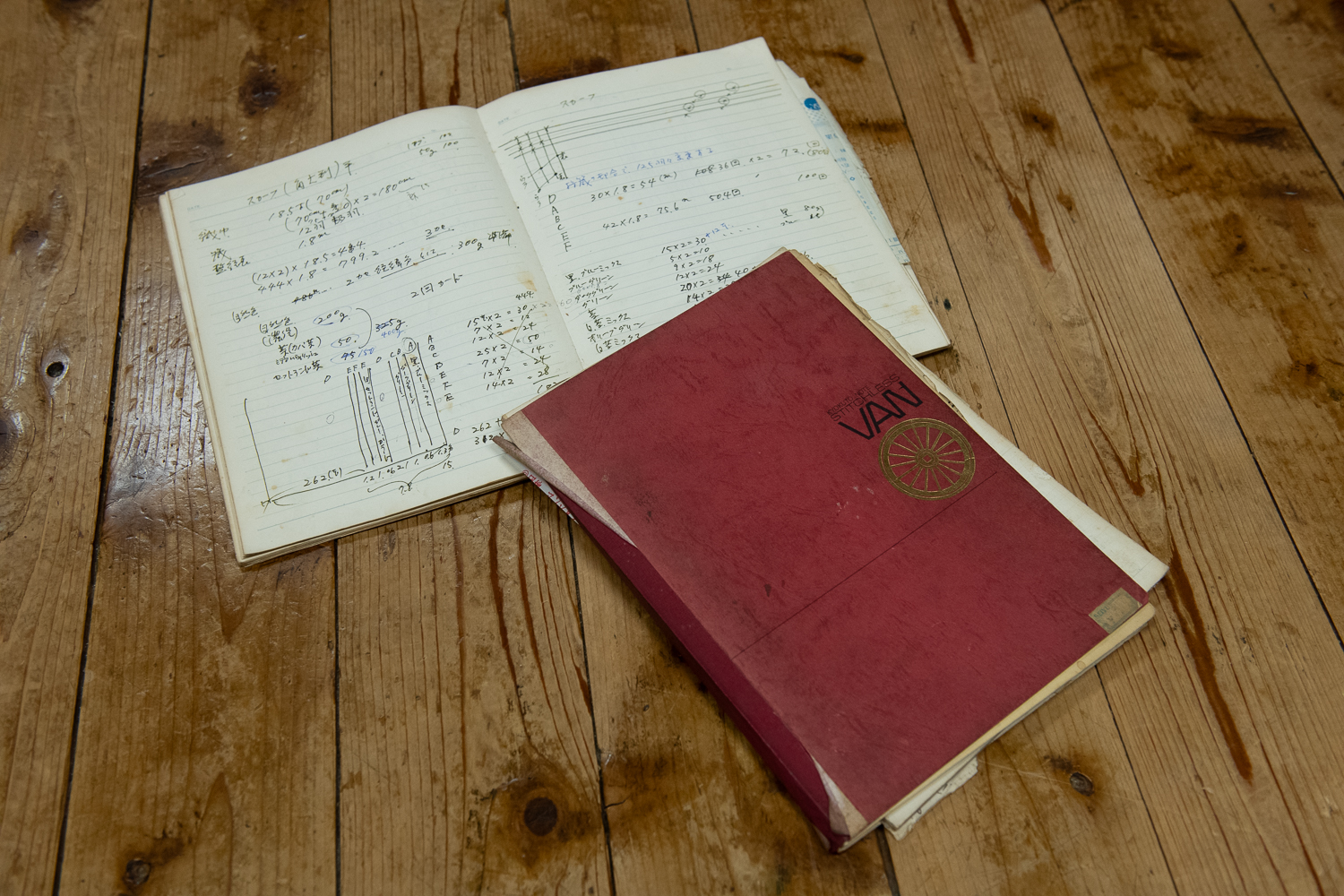

そうして、工房をはじめて10年くらい経つと、父は自分オリジナルの布を作りたいという気持ちになってきたのだと思います。その頃、工房にお弟子さんが毎年5人ほどいらっしゃいました。

お弟子さんたちは父と母が計画した清野工房のオリジナル商品を作りながら、ホームスパンの仕事を覚えるという形でした。

詳子さんご自身は子供の頃から紡ぎや織りに

触れていたのでしょうか。

―清野さん

子供の頃の写真では、私も弟もホームスパンの生地のハギレで上着やズボンなどを着て写っています。それはいとこ達へのお下がりになって長く使われました。

少し大きくなってからもマフラーなどは展示会の余りのものをもらうという感じでした。欲しいものを作ってもらえるということはなく、子供心にも「なんだか地味だなぁ」なんて思っていました。

私は短大に入る頃まで、自分でマフラーを買ったという記憶が無いですね。

小学校の低学年の頃に遊びで機を織って、経糸に緯糸を引っかけてグチャグチャにしてしまったりしたことがありました。でも、両親に怒られることは全くなかったです。

いとこが来たら一緒に糸紡ぎしてみたりして。

子供の遊びという感じで、その頃は全く上手にできませんでした。

短大を出たら自分も弟子になろうと決めていたのでその前に色々なデザインに触れておこうと思いました。女子美術大学短期大学部生活デザイン科に入学して、陶芸、デザイン、金工、木工などもある学科で、金工を専攻しました。

短大に通っている頃、父から「違う仕事が向いているならそっちに進んでもいいんじゃない」と言われることが時々ありました。自分としては「工房に弟子入りすると言っているのに…」という感じでした。

「自分の好きな道に進みなさい」という方針だったのですね。

詳子さんご自身では工房に入ることに抵抗はありませんでしたか。

―清野さん

特に抵抗なく、割とすんなり決めましたね。

親からは特に「後を継いで」と言われたことはなかったです。

でも、小さい頃から工房のお弟子さん達に「詳子ちゃん後をつぎなよ」と言われることがあったので、なんとなくそうした方が良いのかなと思っていました。特に紡ぎや織りが好きとか嫌いとか思ったこともなかったですね。

いつも、生活の中に、身近に羊毛がありすぎてそういう暮らしが当たり前という感じでした。

短大に入る前の学生時代に羊毛を

紡いでみたりすることはなかったのですか?

―清野さん

私は全くしなかったですね、思いつきもしなかったです。そういえば弟は小学生の頃「ショールができるまで」というタイトルで夏休みの自由研究で羊を題材にしたことがありました。

私は身近すぎて全く思いつかなかったですね。今思えば、すごいネタが近くにあったのに…。

短大を卒業し、工房に弟子入りした頃の私は、親から見ると少しガサツだったようです。道具の扱いや、機の踏み方も乱暴に見えたようで、父が「詳子は大丈夫かな」と心配していたそうです。

清野工房に弟子入りしてみて、いかがでしたか。

はどのような仕事をしたのでしょうか。

―清野さん

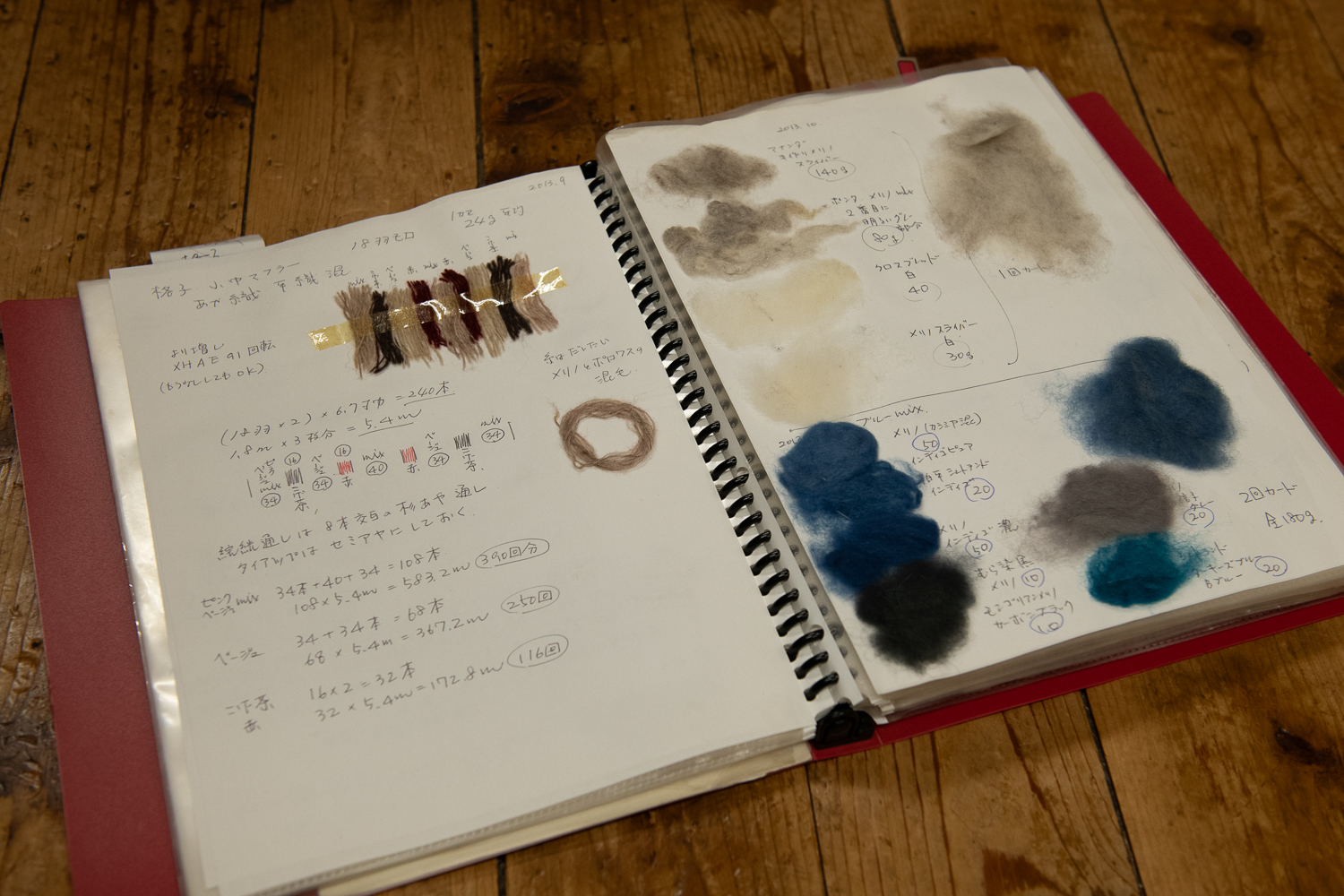

父や母の計画を元に、まず弟子の皆で糸づくり、経糸整経、綜絖通し、筬通しを二人一組でやりました。母から、この色は何センチ、と色や柄のサイズも細かく指示されて商品を織る仕事でした。

私が弟子になった頃は父も60代になっていたのでずいぶんと性格が丸くなっていたようですが、若かった頃は気分によって工房内はピリッとした雰囲気になることもあったと聞いています。

母はそんな空気をフォローするという存在でした。「ママ先生にとても救われた」とおっしゃる先輩のお弟子さんもおられました。

当時のお弟子さんで今でも工房に通ってきて織りをされている方がおられます。長いお付き合いになりましたね。

弟子入りした頃は、紡ぎや織りが「わぁ、面白い」という気持ちは湧きませんでした。でも、作業自体は全く嫌じゃなかったですね。

不思議なことに、子供の頃は全く上手にできなかった紡ぎが、弟子として工房に入って久しぶりに紡いでみたら、結構最初からスムーズに出来たんですね。

感覚的になのか、親のやることをずっと見ていたからなのかな。

興味深いお話です。手仕事において、意識的でないとしても

「見る」「見せる」環境があることの効果と重要性を感じます。

インタビュー前編終わり。

清野詳子さんへのインタビューは後編へ続きます。

***

*朝日賞

朝日新聞社、並びに財団法人朝日新聞文化財団が創設した賞である。「人文や自然科学など、日本のさまざまな分野において傑出した業績をあげ、文化、社会の発展、向上に多大な貢献」をした個人または団体を顕彰する。

[取材・撮影 ] 遠藤ちえ / 遠藤写真事務所